Émissions supplémentaires de l’été ...

il y a 4 semaines

il y a 4 semaines

il y a 4 semaines

il y a 2 mois

il y a 4 mois

Même lorsqu’ils s’investissent à plein dans la politique, les anciens de l’Ecole normale supérieure n’oublient jamais leurs premières amours : on sait que Blum fréquentait assidûment les théâtres et rédigea longtemps des critiques littéraires, qu’Herriot a laissé, entre autres une importante thèse sur Madame Récamier et ses amis et une magistrale Vie de Beethoven, que Jaurès, professeur de philosophie ,a également fait œuvre d’historien. Tous trois sont bien représentatifs d’une école insistant sur l’aspect pluridisciplinaire de l’enseignement et sur ce que l’on appelait autrefois les »humanités ». L’Humanité, c’est aussi le titre que Jaurès choisit pour son journal

JEAN JAURES (1859-1914)

JEAN JAURES (1859-1914)

La dernière « grande voix » à s’opposer à la guerre de 1914. Le seul moyen de le faire taire était de l’assassiner :

ce qui arriva le 31 juillet 1914. Deux jours plus tard, l’Europe s’embrasait.

Ce fils de paysans du Tarn est l’un de nos hommes politiques les plus souvent timbrifiés, bien qu’il n’ait jamais occupé

de responsabilités gouvernementales. Un cas vraiment à part.

LEON BLUM (1872-1950)

L’homme du Front populaire, disciple et ami de Jaurès.

On lui doit entre autres les congés payés, la semaine de quarante heures

et le contrôle de la Banque de France par l’Etat. Qui s’en plaindrait ?

EDOUARD HERRIOT (1872-1957)

EDOUARD HERRIOT (1872-1957)

Troyes, où il est né, et Lyon, dont il fut cinquante ans le maire inamovible – sauf pendant l’Occupation

où il fut déporté – ont une spécialité commune : l’andouillette. D’où cette formule célèbre d’Herriot :

« La politique, c’est comme l’andouillette : il faut que ça sente un peu la m…, mais pas trop ! »

Question politique, lui qui fut quasiment sans désemparer sénateur, député, ministre ou président du Conseil de 1912 à 1955

savait de quoi il parlait. (Académie française 1946).

L’élite intellectuelle n’est pas composée que d’empotés à lunettes. On sait que Giraudoux, surnommé « l’Apollon de Bellac« (sa ville natale), était fou de rugby et que Georges Pompidou tâta lui aussi de la balle ovale, comme tout bon Cantalou. Quant à Maurice Genevoix, c’est à sa condition physique de gymnaste qu’il dut de survivre a ses blessures lors de la Grande Guerre.

GEORGES POMPIDOU (1911-1974)

GEORGES POMPIDOU (1911-1974)

Dans la droite ligne des politiciens humanistes formés rue d’Ulm : avec lui, l’art contemporain

est entré en même temps que lui à l’Elysée. Il est également l’auteur d’une Anthologie de la poésie française.

JEAN GIRAUDOUX (1882- 1944)

Diplomate mais aussi auteur de théâtre (La guerre de Troie n’aura pas lieu,

la Folle de Chaillot, Intermezzo et beaucoup d’autres),

ami de Louis Jouvet et grand propagateur du sport universitaire.

MAURICE GENEVOIX (1890- 1980)

MAURICE GENEVOIX (1890- 1980)

Ses romans chantent le rapports de l’homme avec la nature (Raboliot, prix Goncourt 1925, Rroû, la Dernière Harde… ).

Cet écologiste avant l’heure est entré à l’Académie française en 1946 : la couleur de l’habit – vert – ne devait pas lui déplaire.

Pas ingrat, Louis Pasteur : ancien d’ULM, le savant français le plus célèbre et le plus timbrifié du monde y a fait construire par la suite plusieurs laboratoires de recherche fondamentale. De nombreux « timbrifiables » y ont fait leurs classes.

LOUIS PASTEUR (1822-1895)

LOUIS PASTEUR (1822-1895)

Douze valeurs courantes avec roulettes et carnets, un surchargé Poste Aérienne, trois timbres à surtaxe,

un paquebot et un institut à son nom, en attendant une autre émission pour l’année prochaine.

(Académie des sciences 1862, Académie française 1881).

JEAN PERRIN (1870-1942)

JEAN PERRIN (1870-1942)

PAUL LANGEVIN (1872-1946)

Ils se sont croisés à Normale Sup’ et ont collaboré à maintes reprises par la suite, avant de se retrouver

sur timbres en 1948, lors du transfert de leurs cendres au Panthéon.

Fondateur du Centre national de la recherche scientifique et du Palais de la découverte, Perrin est entré à l’Académie des sciences en 1923

et reçut le prix Nobel de physique 1926. On doit à Langevin de nombreuses découvertes sur les gaz, l’électronique et les ultra-sons. (Académie des sciences 1934).

EDOUARD BRANLY (1844-1940)

EDOUARD BRANLY (1844-1940)

Ce n’est pas Normale Sup’ qui se profile à l’arrière-plan du timbre de 1970, mais l’Institut catholique de Paris

où cet ancien d’ULM fut professeur. Son nom reste attaché à la découverte du « cohéreur »

qui rendit possible la radio. (Académie des sciences 1911).

PAUL SABATIER (1854-1941)

PAUL SABATIER (1854-1941)

Tous les étudiants du Sud-Ouest connaissent son nom : c’est celui de la nouvelle université de Toulouse.

Ses travaux sur les hydrocarbures sont à l’origine de la pétrochimie moderne :

pensez-y lorsque vous mettez le contact de votre voiture. (Prix Nobel de chimie 1912, Académie des sciences 1913).

ALFRED KASTLER (1902-1984)

Il aurait dû figurer dans la série Personnages de 1986, mais l’émission de son timbre fut annulée in extremis sur demande de sa famille pour cause de non-ressemblance manifeste. Précurseur de la technologie du laser, il fut prix Nobel de physique 1966.

La preuve par trois que l’on peut être à la fois premier de la classe et ruer dans les brancards puis finir timbrifié

HIPPOLYTE TAINE (1828 – 1893)

Plus brillant que lui, tu meurs ! Prix d’honneur au concours général,

premiers prix dans toutes les matières en classe de terminale, entré « premier »

à Normale supérieure, ressorti toujours premier. Et finalement « recalé »

à l’agrégation de philosophie pour cause d’idées trop « hardies » ! Il sera pourtant le critique littéraire

le plus important de son temps. (Académie française 1878.)

EVARISTE GALOIS (1811 – 1832)

Renvoyé de l’Ecole aussitôt entré. Motif : opinions républicaines !

C’était en 1830, il était âgé de dix-neuf ans et n’en avait plus que deux à vivre,

dont six mois en prison. La veille du duel dans lequel il mourut, il avait écrit un mémoire

Sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux qui fait de ce météore

l’un des plus grands mathématiciens de tous les temps.

JEAN-PAUL SARTRE (1905- 1980)

Le chef de file de l’existentialisme en France, mais aussi un grand auteur de théâtre

(le Diable et le Bon Dieu, Huis-clos, les Mains sales. etc.) et des prises de position

politiques tout aussi… théâtrales. Prix Nobel de littérature 1964, il le refusa.

Simone Weil et Guéhenno ont continué à parler lorsque la liberté était baillonnée. Cavaillès et Brossolette se sont tus sous la torture, jusqu’à la mort.

JEAN GUEHENNO (1890-1978)

JEAN GUEHENNO (1890-1978)

A quatorze ans, Guéhenno était ouvrier d’usine. Son baccalauréat, il le prépara tout seul, après ses journées de travail.

Trois ans plus tard, il était à Normale supérieure. Allait suivre une vie entière consacrée à l’Education nationale ponctuée par deux guerres,

la Résistance et de nombreux livres. (Académie française 1962).

SIMONE WEIL (1909-1943)

La seule « normalienne » de nos timbres a fait le même chemin que Jean· Guéhenno,

mais en sens inverse : agrégée de philosophie, elle préféra devenir ouvrière d’usine.

En Espagne, elle est dans les Brigades internationales : à Londres aux côtés du général de Gaulle,

avec qui elle se fâche vite, peu avant de mourir de tuberculose.

Elle avait été l’élève d’Alain avant d’entrer à l’Ecole normale de Sèvres, l’équivalent féminin de la rue d’Ulm.

PIERRE BROSSOLETTE (1903-1944)

PIERRE BROSSOLETTE (1903-1944)

Créateur avec Jean Moulin du Conseil national de la Résistance, Brossolette se jeta

par une fenêtre du quatrième étage pour éviter de parler sous la torture.

JEAN CAVAILLES (1903-1944)

Remarques sur la théorie de la formation abstraite des ensembles. Transfini et Continu,

Sur la logique et la théorie de la science… Avec des traits pareils, on se l’imaginerait volontiers

comme un vieux et paisible « rat de bibliothèque » vivant à l’écart du monde. Et pourtant… Cet agrégé de philosophie

fut l’un des animateurs de l’Armée secrète. Il l’a payé de sa vie.

Une spécialité de la maison et le don de s’auto reproduire : Bergson et Romain Rolland y furent tour à tour pensionnaires puis professeurs – Péguy fut leur élève – tandis qu’Alain enseignait en khâgne, la classe préparant le concours d’entrée.

HENRIBERGSON (1859-1941)

Le condisciple de Jaurès, mais aussi son grand rival dans la course aux premières places.

La Poste les a réunis sur timbres en 1959. (Académie française 1914, prix Nobel de littérature 1927).

ALAIN (1868-1951)

ALAIN (1868-1951)

Sa foi en l’évolution de l’homme vers la sagesse et son sens de la démocratie et de la paix

l’ont fait considérer comme le philosophe du Front populaire.

CHARLES PEGUY (1873-1914)

Le plus grand écrivain catholique de son époque – d’où la cathédrale de Chartres,

à l’arrière-plan du timbre. Engagé volontaire à plus de quarante ans,

Péguy fut l’une des premières victimes de la Grande Guerre,

tué la veille de la bataille de la Marne.

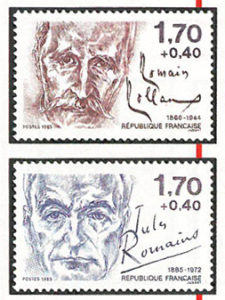

ROMAIN ROLLAND (1866-1944)

ROMAIN ROLLAND (1866-1944)

JULES ROMAINS (1885-1972)

Souvent voisins -pour raisons orthographiques – sur les rayons des libraires, ils le sont également sur timbres

dans la série Personnages de 1985. Ils avaient en commun le goût des romans fleuves :

Jean Christophe de Romain Rolland compte dix volumes, les Hommes de bonne volonté de Jules Romains vingt-sept !

Le premier reçut le prix Nobel de littérature 1916, le second entra à l’Académie française en 1946.

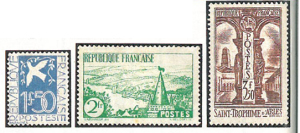

Parmi tous les anciens de Normale supérieure, le plus important philatéliquement parlant est un personnage peu connu des collectionneurs – parce que pas encore timbrifié – nommé Jean Mistler (1897-1988). Petit retour en arrière : nous sommes en 1933 ; le mouvement « Art nouveau » est à son sommet, on ne jure plus que par les lignes simples, les formes épurées. Sauf en matière de vignettes postales, où règne encore la gravure de style XIXe siècle et l’allégorie à la mode Belle Epoque. A peine bombardé ministre des PTT, Jean Mistler passe commande à de jeunes peintres en vogue totalement néophytes en matière de timbres : Decaris, Laboureur, Darragnes, Chapelain-Midy… Quelques semaines plus tard, les maquettes sont prêtes : la presse philatélique oscille entre réticence et bienveillance ; la grande presse, elle, ne cache pas son enthousiasme. Mistler a atteint son but : convertir au timbre un public autre que celui des déjà convaincus, en en faisant un réel support culturel en phase avec son époque. La fabrication peut commencer.

Parmi tous les anciens de Normale supérieure, le plus important philatéliquement parlant est un personnage peu connu des collectionneurs – parce que pas encore timbrifié – nommé Jean Mistler (1897-1988). Petit retour en arrière : nous sommes en 1933 ; le mouvement « Art nouveau » est à son sommet, on ne jure plus que par les lignes simples, les formes épurées. Sauf en matière de vignettes postales, où règne encore la gravure de style XIXe siècle et l’allégorie à la mode Belle Epoque. A peine bombardé ministre des PTT, Jean Mistler passe commande à de jeunes peintres en vogue totalement néophytes en matière de timbres : Decaris, Laboureur, Darragnes, Chapelain-Midy… Quelques semaines plus tard, les maquettes sont prêtes : la presse philatélique oscille entre réticence et bienveillance ; la grande presse, elle, ne cache pas son enthousiasme. Mistler a atteint son but : convertir au timbre un public autre que celui des déjà convaincus, en en faisant un réel support culturel en phase avec son époque. La fabrication peut commencer.

Et puis, patatras. Les gouvernements tournaient vite, en ce temps-là : trois mois après avoir emménagé aux PTT, Jean Mistler passe au Commerce. Et comme ses projets, on s’en doute, font de l’ombre aux dessinateurs et graveurs habituels, son successeur ne leur donnera pas suite. Seuls trois sur les neuf prévus verront le jour : la Colombe de Daragnès, la Rivière bretonne de Laboureur et SaintTrophime de Decaris.

Car ce bref intermède aura au moins pour conséquence d’avoir mis le pied à l’étrier à Albert Decaris, dont on sait l’influence qu’il eut sur l’art philatélique français jusque dans les années 70. Quant à Jean Mistler, il s’éloigna peu à peu de la politique pour se consacrer à une œuvre littéraire importante, qui le conduisit à l’Académie française en 1966.

Paru dans Timbroscopie n° 117 – Octobre 1994