Émissions supplémentaires de l’été ...

il y a 4 semaines

il y a 4 semaines

il y a 4 semaines

il y a 2 mois

il y a 4 mois

HABIT VERT ET UNIFORME

Longtemps traditionnelle, la présence de militaire sous la Coupole : Joffre, Foche, Franchet d’Esperey, Lyautey, Juin furent académiciens français. Pétain également mais radié en 1945 – l’Académie attendit pourtant sa mort pour lui élire un successeur.

Longtemps traditionnelle, la présence de militaire sous la Coupole : Joffre, Foche, Franchet d’Esperey, Lyautey, Juin furent académiciens français. Pétain également mais radié en 1945 – l’Académie attendit pourtant sa mort pour lui élire un successeur.

Quant au général Ferrié, ses travaux sur la radio lui valurent l’Académie des sciences.

ACADÉMICIENS FANTÔMES

Ils sont entrés à l’Institut sans trop l’avoir voulu… et on ne les y a jamais vus, ou presque. C’est le cas de Clemenceau, élu à l’Académie française le 21 novembre 1918, dix jours après l’Armistice, en même temps que le maréchal Foch. Ni l’un ni l’autre n’était pourtant candidat, mais si le maréchal accepta cet honneur avec émotion, Clemenceau refusa obstinément de mettre les pieds au quai Conti… tant que son ennemi politique mortel le président Poincaré y serait.

Ils sont entrés à l’Institut sans trop l’avoir voulu… et on ne les y a jamais vus, ou presque. C’est le cas de Clemenceau, élu à l’Académie française le 21 novembre 1918, dix jours après l’Armistice, en même temps que le maréchal Foch. Ni l’un ni l’autre n’était pourtant candidat, mais si le maréchal accepta cet honneur avec émotion, Clemenceau refusa obstinément de mettre les pieds au quai Conti… tant que son ennemi politique mortel le président Poincaré y serait.

Marguerite Yourcenar, l’un des plus grands écrivains francophones du siècle, ne tenait pas particulièrement non plus à cette distinction et l’accepta à condition de ne pas faire campagne. Née belge, naturalisée américaine, il lui fallut pourtant opter pour la nationalité française. En 1980, elle devenait la première femme admise à l’Académie française. Mais elle ne participa qu’à une seule de ses séances, le jour de sa réception. Puis elle rentra chez elle aux Etats-Unis et ne revint jamais.

QUAND L’INSTITUT MÈNE AU TIMBRE

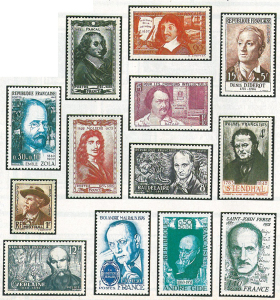

Ce fut le cas notamment pour Merson, Roty – auteur de la médaille

dont est tirée notre Semeuse, Lemagny, qui dessina

entre autres les portraits de Stendhal, Chateaubriand, Baudelaire,

Verlaine et Laplace reproduits dans ces pages.

Tout comme le graveur Trémois, ils étaient membres

de l’Académie des Beaux-Arts.

CUMULARDS !

Hormis Napoléon III -qui d’ailleurs présenta sa candidature à l’Académie française mais fut rapidement éconduit, le premier personnage non chef d’Etat timbrifié en France entre à double titre dans notre galerie de portraits. Rien n’empêche en effet d’appartenir à plusieurs des cinq corps constituant l’Institut : en 1923, avec sa série Pasteur, la Poste honorait ainsi l’un de ces « académiciens multiples » puisque le vainqueur des microbes avait été successivement élu à l’Académie des sciences en 1862 et à l’Académie française en 1881. Timbrifié peu après, Berthelot portait lui aussi les deux habits auxquels il en ajoutait un troisième : celui de l’Académie de médecine – qui elle, n’appartient pas à l’Institut. Triple appartenance qu’il partage avec le professeur Mondor qui, lorsqu’il ne se consacrait pas à la chirurgie, écrivait des essais littéraires sur Mallarmé et Valéry, entre autres. Académie française et Académie des sciences encore pour Laplace, le plus grand savant du début du début du XIXe siècle, Fontenelle et Henri Poincaré, cités par ailleurs, ou d’Alembert, philosophe et mathématicien ami de Diderot qui, lui, refusa toujours obstinément de faire partie de quelque académie que ce soit. Mais, dans le cumul des fonctions, aucun ne peut rivaliser avec Cuvier, l’inventeur de la paléontologie : entré à l’Institut dans la section des sciences physiques en 1796, membre de l’Académie des inscriptions, on dit de lui qu’il appartenait à toutes les sociétés savantes du monde; en 1818, il devint le premier protestant à l’Académie française depuis la révocation de l’édit de Nantes. Louis Armand, polytechnicien et fondateur de la SNCF, était déjà membre de l’Académie des sciences morales et politiques lorsqu’il fut élu à l’Académie française. Quant au baron Portal, il était entré à l’Académie des sciences depuis plus de cinquante ans lorsqu’il en fonda une nouvelle, celle de médecine, en1820.

Hormis Napoléon III -qui d’ailleurs présenta sa candidature à l’Académie française mais fut rapidement éconduit, le premier personnage non chef d’Etat timbrifié en France entre à double titre dans notre galerie de portraits. Rien n’empêche en effet d’appartenir à plusieurs des cinq corps constituant l’Institut : en 1923, avec sa série Pasteur, la Poste honorait ainsi l’un de ces « académiciens multiples » puisque le vainqueur des microbes avait été successivement élu à l’Académie des sciences en 1862 et à l’Académie française en 1881. Timbrifié peu après, Berthelot portait lui aussi les deux habits auxquels il en ajoutait un troisième : celui de l’Académie de médecine – qui elle, n’appartient pas à l’Institut. Triple appartenance qu’il partage avec le professeur Mondor qui, lorsqu’il ne se consacrait pas à la chirurgie, écrivait des essais littéraires sur Mallarmé et Valéry, entre autres. Académie française et Académie des sciences encore pour Laplace, le plus grand savant du début du début du XIXe siècle, Fontenelle et Henri Poincaré, cités par ailleurs, ou d’Alembert, philosophe et mathématicien ami de Diderot qui, lui, refusa toujours obstinément de faire partie de quelque académie que ce soit. Mais, dans le cumul des fonctions, aucun ne peut rivaliser avec Cuvier, l’inventeur de la paléontologie : entré à l’Institut dans la section des sciences physiques en 1796, membre de l’Académie des inscriptions, on dit de lui qu’il appartenait à toutes les sociétés savantes du monde; en 1818, il devint le premier protestant à l’Académie française depuis la révocation de l’édit de Nantes. Louis Armand, polytechnicien et fondateur de la SNCF, était déjà membre de l’Académie des sciences morales et politiques lorsqu’il fut élu à l’Académie française. Quant au baron Portal, il était entré à l’Académie des sciences depuis plus de cinquante ans lorsqu’il en fonda une nouvelle, celle de médecine, en1820.

DU CÔTÉ DES BEAUX-ARTS

S’il fallut attendre 1980 pour voir une femme entrer à l’Académie française, celle des Beaux-Arts se montra beaucoup moins misogyne puisque Elisabeth Vigée-Lebrun, portraitiste attitrée de la reine Marie-Antoinette, y entra dès1783. L’Académie était alors un véritable bouillon de culture où la plupart des grands peintres français se succédèrent, de Boucher à Gustave Moreau en passant par Watteau, Fragonard, Greuze, Ingres et bien d’autres. A la fin du XIXe siècle, elle était pourtant devenue le bastion des tenants de l’art classique – de style… « académique » -, violemment opposés à l’Impressionnisme et aux courants modernes, mais elle a su depuis redresser la barre, en accueillant notamment des peintres comme Mathieu et Carzou ou un musicien comme Georges Auric.

S’il fallut attendre 1980 pour voir une femme entrer à l’Académie française, celle des Beaux-Arts se montra beaucoup moins misogyne puisque Elisabeth Vigée-Lebrun, portraitiste attitrée de la reine Marie-Antoinette, y entra dès1783. L’Académie était alors un véritable bouillon de culture où la plupart des grands peintres français se succédèrent, de Boucher à Gustave Moreau en passant par Watteau, Fragonard, Greuze, Ingres et bien d’autres. A la fin du XIXe siècle, elle était pourtant devenue le bastion des tenants de l’art classique – de style… « académique » -, violemment opposés à l’Impressionnisme et aux courants modernes, mais elle a su depuis redresser la barre, en accueillant notamment des peintres comme Mathieu et Carzou ou un musicien comme Georges Auric.

René Clair, lui, mourut trop tôt pour assister à la création, en 1985, de la section Cinéma et Audiovisuel de l’Académie des Beaux-Arts, mais il avait été, en1960,le premier cinéaste reçu à l’Académie française.

ENTRÉS… EN FORÇANT LES PORTES

Si le fait d’être un génie n’est pas toujours suffisant pour devenir académicien, la persévérance est souvent payante. Victime de l’hostilité de Richelieu, Corneille dut attendre la mort du Cardinal pour présenter sa candidature. Et encore ne fut il élu qu’à sa troisième tentative. Pourtant, des quarante « Immortels » de son temps, il est le seul à avoir résisté à l’oubli. La Fontaine attendit moins longtemps, mais lorsque les Académiciens décidèrent de l’accueillir, Louis XIV s’y opposa fermement. Il fallut que le poète donne de sérieuses preuves de sa fidélité au roi pour que celui-ci déclare enfin: « Vous pouvez maintenant recevoir La Fontaine : il m’a promis d’être sage… »

Si le fait d’être un génie n’est pas toujours suffisant pour devenir académicien, la persévérance est souvent payante. Victime de l’hostilité de Richelieu, Corneille dut attendre la mort du Cardinal pour présenter sa candidature. Et encore ne fut il élu qu’à sa troisième tentative. Pourtant, des quarante « Immortels » de son temps, il est le seul à avoir résisté à l’oubli. La Fontaine attendit moins longtemps, mais lorsque les Académiciens décidèrent de l’accueillir, Louis XIV s’y opposa fermement. Il fallut que le poète donne de sérieuses preuves de sa fidélité au roi pour que celui-ci déclare enfin: « Vous pouvez maintenant recevoir La Fontaine : il m’a promis d’être sage… »

Fait du prince encore, dans le cas de Chateaubriand, dont l’élection fut longtemps ajournée par ordre de Napoléon, qui lui interdit par ailleurs de prononcer son discours de réception.

Même Victor Hugo, le grand, l’incontournable, essuya quatre refus avant d’être élu à sa cinquième tentative… par une voix de majorité, tandis que Delacroix se fit admettre à l’Académie des Beaux-Arts à sa septième candidature, cinq ans avant sa mort. Par la quantité de timbres qui leur sont consacrés, on peut dire que la philatélie les a vengés.

QUELQUES RECORDS

![]() L’académicien ayant vécu le plus longtemps est le philosophe Fontenelle (1657-1757) : élu à l’Académie française en 1691 – il y siégea soixante-six ans ! – et à l’Académie des sciences en 1697, il a été timbrifié à ce deuxième titre.

L’académicien ayant vécu le plus longtemps est le philosophe Fontenelle (1657-1757) : élu à l’Académie française en 1691 – il y siégea soixante-six ans ! – et à l’Académie des sciences en 1697, il a été timbrifié à ce deuxième titre.

Parmi les timbrifiés, celui qui est mort le plus jeune est le fabuliste Florian (39 ans) ; il précède de peu l’ explorateur Bougainville (41 ans).

Le pasteur Boegner et l’écrivain Jean Paulhan, eux, attendirent d’avoir quatre-vingts ans passés pour se faire élire.

FRÈRES ET COUSINS

En 1944,pour la première et unique fois de son histoire, l’Académie française voyait se produire une étonnante scène de famille : Maurice de Broglie, président de séance, recevait sous la Coupole son propre frère Louis, qui venait d’être élu à l’unanimité. Ces deux éminents physiciens étaient déjà membres de l’Académie des sciences.

En 1944,pour la première et unique fois de son histoire, l’Académie française voyait se produire une étonnante scène de famille : Maurice de Broglie, président de séance, recevait sous la Coupole son propre frère Louis, qui venait d’être élu à l’unanimité. Ces deux éminents physiciens étaient déjà membres de l’Académie des sciences.

Par le passé, les deux cousins Poincaré, Raymond, l’homme politique, et Henri, le mathématicien, avaient été académiciens ensemble.

L’INSPIRATEUR

Parce qu’il voulait doter la France d’une langue unique utilisable dans toute l’administration nationale et les relations internationales, Richelieu réunit en 1635 un groupe de grammairiens et d’écrivains qui formèrent la première Académie française. D’autres académies furent fondées par la suite pour les arts, les sciences naturelles et morales. Supprimées par la Convention, elles furent réorganisées en1795 en une structure unique : l’Institut. A trois siècles de distance, ces – deux portraits du cardinal sont dus à des membres de l’Académie des Beaux-Arts : Philippe de Champaigne et Albert Decaris, membre de la section Gravure.

Parce qu’il voulait doter la France d’une langue unique utilisable dans toute l’administration nationale et les relations internationales, Richelieu réunit en 1635 un groupe de grammairiens et d’écrivains qui formèrent la première Académie française. D’autres académies furent fondées par la suite pour les arts, les sciences naturelles et morales. Supprimées par la Convention, elles furent réorganisées en1795 en une structure unique : l’Institut. A trois siècles de distance, ces – deux portraits du cardinal sont dus à des membres de l’Académie des Beaux-Arts : Philippe de Champaigne et Albert Decaris, membre de la section Gravure.

COMMENT LA COUPOLE VINT AU TIMBRE

Un métier d’art ou une production de luxe en sujet principal, un monument de Paris à l’arrière plan :

tel est le fil directeur de la série de 1954. Pour mettre en valeur la Reliure, Gandon avait choisi

l’église de Saint-Germain-des-Prés, berceau de l’imprimerie parisienne à la fin du Moyen-Age.

« Pas de ça sur un timbre! Mettez autre chose…. L’Institut, par exemple« , s’exclama le ministre des PTT

lorsqu’il découvrit la maquette. Peu auparavant, son épouse s’était fait voler un manteau de fourrure

dans une grande brasserie de Saint-Germain… et elle vouait depuis lors une haine mortelle à tout le quartier.

Et c’est ainsi que la Coupole entra dans nos albums.

OU LA PASSION DU DICTIONNAIRE PEUT-ELLE SE NICHER !

« Le probe Littré, que l’on a appelé un saint laïc, travaillait douze à quinze heures par jour à son dictionnaire, secondé par sa femme et sa fille, fort saintes également. Laid comme un singe, Littré connaissait les tourments de la chair et il les apaisait fort économiquement avec ses bonnes. Découvert en pleine activité par la pieuse Mme Littré, celle-ci eut un recul et osa dire : « Je suis surprise« . Et Littré, se reboutonnant, eut cette réponse digne de Vaugelas et de Bauzée : « Non, madame, vous êtes étonnée ; c’est moi qui suis surpris« (Duc de Castries, la Vieille Dame du quai Conti : une Histoire de l’Académie française). L’Académie française ne pouvait se passer d’un homme cultivant à un tel point la passion du mot juste : il y fut admis en 1871.

« Le probe Littré, que l’on a appelé un saint laïc, travaillait douze à quinze heures par jour à son dictionnaire, secondé par sa femme et sa fille, fort saintes également. Laid comme un singe, Littré connaissait les tourments de la chair et il les apaisait fort économiquement avec ses bonnes. Découvert en pleine activité par la pieuse Mme Littré, celle-ci eut un recul et osa dire : « Je suis surprise« . Et Littré, se reboutonnant, eut cette réponse digne de Vaugelas et de Bauzée : « Non, madame, vous êtes étonnée ; c’est moi qui suis surpris« (Duc de Castries, la Vieille Dame du quai Conti : une Histoire de l’Académie française). L’Académie française ne pouvait se passer d’un homme cultivant à un tel point la passion du mot juste : il y fut admis en 1871.

BROCHETTE ACADÉMIQUE

Pagnol, Chamson, Cocteau, Marguerite Yourcenar : quatre des six « personnages célèbres » de 1993 furent académiciens français. Et les deux autres ? Maupassant sombra trop vite dans la démence et mourut trop jeune. Alain, pressenti par André Maurois, ne se montra pas intéressé.

LES GRANDS ABSENTS

Il y a aussi des places vides, des noms que l’on s’attendrait à trouver dans une liste des membres de l’Institut, mais qui, pour des raisons diverses, n’y figurent pas. Si Descartes, Pascal et Diderot manquent à l’appel, c’est tout simplement parce qu’ils firent savoir qu’ils n’étaient pas intéressés – Descartes fut pourtant un précurseur de l’Académie royale de Suède, calquée sur la nôtre. Mais nos académiciens, et particulièrement ceux de l’Académie française, firent parfois preuve d’un grand manque de discernement dans l’élection de leurs collègues : Balzac se présenta quatre fois, quatre fois il fut battu ! Au bénéfice du doute, on peut imaginer qu’il aurait fini par prendre place parmi les Immortels… s’il n’était mort avant une cinquième tentative. Mais le rejet catégorique de Zola est impardonnable ; record en son genre, il fut candidat à vingt-quatre reprises. Vingt-quatre échecs! Et dire qu’on lui a préféré des personnages tels que Challemeil-Lacour, Freycinet ou Hanotaux, hommes sans doute honorables mais dont les noms sont aujourd’hui bien oubliés. Un académicien n’a-t-il pas dit avec finesse « Immortel, on ne l’est que de son vivant. »

Il y a aussi des places vides, des noms que l’on s’attendrait à trouver dans une liste des membres de l’Institut, mais qui, pour des raisons diverses, n’y figurent pas. Si Descartes, Pascal et Diderot manquent à l’appel, c’est tout simplement parce qu’ils firent savoir qu’ils n’étaient pas intéressés – Descartes fut pourtant un précurseur de l’Académie royale de Suède, calquée sur la nôtre. Mais nos académiciens, et particulièrement ceux de l’Académie française, firent parfois preuve d’un grand manque de discernement dans l’élection de leurs collègues : Balzac se présenta quatre fois, quatre fois il fut battu ! Au bénéfice du doute, on peut imaginer qu’il aurait fini par prendre place parmi les Immortels… s’il n’était mort avant une cinquième tentative. Mais le rejet catégorique de Zola est impardonnable ; record en son genre, il fut candidat à vingt-quatre reprises. Vingt-quatre échecs! Et dire qu’on lui a préféré des personnages tels que Challemeil-Lacour, Freycinet ou Hanotaux, hommes sans doute honorables mais dont les noms sont aujourd’hui bien oubliés. Un académicien n’a-t-il pas dit avec finesse « Immortel, on ne l’est que de son vivant. »

Molière fait également cruellement défaut, mais son statut de comédien, donc excommunié d’office à son époque, lui interdisait tout honneur officiel : il n’eut même pas droit à une sépulture chrétienne. Stendhal manifesta le désir de poser sa candidature à l’Académie française… et mourut quelques jours après. Baudelaire se présenta, on lui conseilla d’attendre et il se désista. Verlaine essaya en une seule occasion ; battu, il ne réitéra pas. Sollicités par l’Académie sans même s’être portés candidats, Mistral et Malraux auraient pu connaître des élections triomphales, mais ils ne se présentèrent pas. Malraux n’était pas intéressé et Mistral était trop attaché à la langue provençale et à son petit village de Maillane, dans les Bouches-du-Rhône, pour venir se mêler à l’élaboration du dictionnaire français dans les brumes parisiennes. « Mieu vau vandemi qu’academi » (« Mieux vaut vendanges qu’académie ») répondit-il aux émissaires du quai Conti.

Gide, lorsqu’on lui proposa de succéder sous la Coupole à son grand ami Valéry, fit savoir qu’il mettrait à profit son élection pour rééditer un livre où il s’expliquait de son homosexualité ; effarouchés, les académiciens n’insistèrent pas.

Quant au poète Saint-John Perse, c’est l’hostilité du général de Gaulle qui lui ferma les portes de l’Institut En tant que « protecteur » de l’Académie, le chef de l’Etat dispose d’un droit de veto sur les candidatures. Heureusement, les timbres ont dans tous ces cas réparé les erreurs et les injustices.

Paru dans Timbroscopie n° 128 – Octobre 1995