Rendez-vous à Paris-Philex 2024...

il y a 7 jours

il y a 7 jours

il y a 4 semaines

il y a 2 mois

il y a 2 mois

L’Enfant sauvage

En 1798,un enfant sauvage, vivant comme une bête, est capturé dans une forêt de l’Aveyron. Sourd et muet, il se déplace à quatre pattes. Placé à l’Institution des sourds-muets (fondée quelques années plus tôt par l’abbé de I’Epée), il est d’abord considéré comme incurable. Un jeune médecin de l’Institution, le docteur ltard, décide pourtant d’entreprendre son éducation, avec l’aide de sa gouvernante. C’est cette superbe histoire qu’a racontée François Truffaut dans l’Enfant sauvage, où il jouait le rôle du docteur ltard. Un timbre du bloc français Cinémathèque montre l’une des scènes du film.

En 1798,un enfant sauvage, vivant comme une bête, est capturé dans une forêt de l’Aveyron. Sourd et muet, il se déplace à quatre pattes. Placé à l’Institution des sourds-muets (fondée quelques années plus tôt par l’abbé de I’Epée), il est d’abord considéré comme incurable. Un jeune médecin de l’Institution, le docteur ltard, décide pourtant d’entreprendre son éducation, avec l’aide de sa gouvernante. C’est cette superbe histoire qu’a racontée François Truffaut dans l’Enfant sauvage, où il jouait le rôle du docteur ltard. Un timbre du bloc français Cinémathèque montre l’une des scènes du film.

Ouïe et surdité

L’appareil auditif est constitué par l’oreille externe (pavillon et conduit auditif),l’oreille moyenne (petite cavité aplatie de l’os temporal) et l’oreille interne (labyrinthe membraneux). Les deux premières forment l’appareil de transmission, recueillant les vibrations de l’air que l’oreille interne (l’appareil de perception) transforme en ondes électriques, énergie transmise ensuite par le nerf auditif au cerveau, qui la transforme en « sensations » conscientes.

On distingue les surdités de transmission (malformation de l’oreille interne ou moyenne, otites…) et celles de perception (traumatismes acoustiques, atteinte du nerf auditif, sénescence des cellules).Parmi les causes de surdité partielles: les traumatismes sonores, dus à une exposition à des bruits très intenses, et le baladeur, alias « walkman », dont les effets mesurés par l’armée française lors des tests d’incorporation sont très préoccupants.

Grands savants et audition

Le plus célèbre des savants qui ont travaillé sur l’audition est l’Italien Barthélémy Eustachi. Ses travaux sur l’anatomie de l’oreille lui ont valu de laisser son nom à la « trompe d’Eustache ». Mais pas de timbre pour ce grand médecin du XVIIe siècle : juste une oblitération spéciale, à l’occasion du XXVIe congrès otologique, organisé dans son pays, en 1969.

Plusieurs timbres, en revanche, pour les grands chercheurs des XIXe et XXe siècles : le physicien allemand Helmholtz, qui découvrit le rôle des harmoniques dans le timbre des sons; le prix Nobel de médecine Barany, père de l’otoneurologie (neurologie de l’oreille) et fondateur des recherches actuelles sur l’équilibration; le physicien allemand Heinrich Hertz, qui découvrit les ondes électromagnétiques qui portent son nom, et mesura la hauteur des sons ;l’acousticien américain d’origine hongroise Békésy, qui découvrit le rôle de transformateur d’énergie du limaçon de l’oreille.

Ambroise Paré aussi

Même s’il est principalement connu comme le père de la chirurgie moderne, notre Ambroise Paré national a travaillé également sur l’audition.

Dans une édition de 1607 des Œuvres de Monsieur Paré corrigées et augmentées par lui-même peu auparavant de son décès, on trouve un croquis d’oreille artificielle ainsi annoté : « Pour ceux qui auront faute d’oreille, on doit trouer le cartilage avec une petite porte-pièce ; après la cicatrisation desdits trous, on y appliquera une oreille artificielle de papier collé ou cuir bouilly, caçonnée de bonne grâce. » On ne sait si un élève du chirurgien d’Henri III tenta l’opération après le décès du maître.

De Cardan a l’abbé de l’Epée

C’est le génial savant italien Jérôme Cardan, inventeur du dispositif d’articulation à mouvement libre mais aussi philosophe, médecin, mathématicien, qui envisagea le premier, au XVIe siècle l’instruction des sourds-muets. Jusqu’au XVIe siècle, les sourds-muets étaient considérés comme inéducables. L’Evangile ne dit-il pas: « Au commencement était la Parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des choses ». Nos ancêtres interprétaient ainsi : sans parole, point d’existence humaine… Le premier à envisager l’instruction des sourds-muets fut le génial italien Jérôme Cardan, inventeur du dispositif d’articulation à mouvement libre mais aussi philosophe, médecin, mathématicien.

C’est le génial savant italien Jérôme Cardan, inventeur du dispositif d’articulation à mouvement libre mais aussi philosophe, médecin, mathématicien, qui envisagea le premier, au XVIe siècle l’instruction des sourds-muets. Jusqu’au XVIe siècle, les sourds-muets étaient considérés comme inéducables. L’Evangile ne dit-il pas: « Au commencement était la Parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des choses ». Nos ancêtres interprétaient ainsi : sans parole, point d’existence humaine… Le premier à envisager l’instruction des sourds-muets fut le génial italien Jérôme Cardan, inventeur du dispositif d’articulation à mouvement libre mais aussi philosophe, médecin, mathématicien.

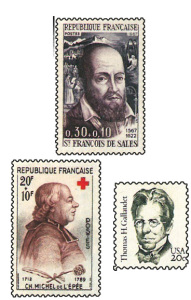

Celui dont tous les automobilistes d’aujourd’hui prononcent régulièrement le nom n’a pas eu droit pour autant à son timbre. D’autres grands éducateurs de sourds figurent au Panthéon philatélique : St-François de Sales, évêque de Genève, fondateur de l’ordre de la Visitation et saintpatron des sourds en France ; Charles-Michel de I’Epée, fondateur de l’Institution des sourds-muets, actuel institut national des jeunes sourds, à Paris ; le Français Thomas Gallaudet, qui s’expatria en 1817 aux Etats-Unis pour y fonder la première école américaine pour sourds-muets, devenue la prestigieuse université pour sourds qui porte son nom.

L’invention détournée

Tout le monde connaît le nom de Graham Bell. Mais qui sait que son invention du téléphone était directement liée à la surdité ? Fils d’un professeur de sourds-muets, qui avait créé un langage basé sur une notation phonétique, Bell entreprit de développer la méthode de son père. Devenu professeur de physiologie vocale à l’université de Boston, il mit au point une prothèse auditive, destinée principalement à son épouse sourde.

Ce faisant, il conçut, dès 1874, le principe du téléphone: une formidable invention qui, à l’opposé des intentions de Bell, allait creuser un peu plus encore le fossé entre sourds et entendants.

Anne Sullivan sauve Hélène Keller

Miracle eh Alabama : un film d’Arthur Penn, version américaine de l’Enfant sauvage. Il raconte l’extraordinaire destin d’Hélène Keller, sourde, muette et aveugle, sortie de son isolement complet grâce à l’acharnement de l’éducatrice Anne Sullivan. Celle-ci, grâce à l’alphabet qu’elle tapotait dans la main de la fillette, lui fit peu à peu découvrir le monde, et lui enseigna la lecture et l’écriture en Braille. Hélène Keller poursuivit des études supérieures et obtint en 1904, à l’âge de vingt-quatre ans, un diplôme de l’université de Radcliffe, rattachée à celle d’Harvard.

Les langages des sourds

Plusieurs méthodes de communication visuelle, pour pallier la perte partielle ou totale d’audition. La lecture labiale, très difficile, symbolisée sur ce timbre Caritas du Luxembourg par un enfant tentant de reproduire le son émis par un oiseau. La méthode verbo-tonale, qui allie la lecture labiale à la perception des vibrations de cordes vocales (timbre hollandais). Le langage dactylographique, dans lequel chaque lettre est représentée par une position des doigts. La langue des signes, ou un mot n’est pas décomposé en lettres mais représenté par un signe ou un geste. Pour les sourds et aveugles, enfin, un seul moyen de communiquer : le langage digital, écrit dans la paume de la main de l’autre.

Les années Minitel

Véritable révolution pour les malentendants : le Minitel qui, par l’intermédiaire d’un numéro d’appel particulier (36 18) met deux appareils en connection directe. Un téléphone par écran interposé, en somme, dont le prolongement à venir est le visiophone, rendu possible par le développement des fibres optiques et expérimenté actuellement à Biarritz. Autre . système fort utile : Antiope, sous-titrage d’émissions de télévision accessible par décodeur et proposé en France par TF1, A2 et FR3. Ce timbre anglais représente une version britannique (Prestel) de ce système.

Deux siècles de prothèses

Ludwig van Beethoven, atteint par la surdité à l’âge de vingt-six ans et totalement sourd à la fin de sa vie (quand il composa notamment la prodigieuse Neuvième symphonie), utilisait le cornet acoustique, ancêtre des premières prothèses. Des progrès considérables ont été accomplis depuis les appareils basés sur le principe du téléphone, rattachés à un encombrant boîtier, à l’oreille bionique, implantée dans la cochlée (oreille interne).

Des sourds et des timbres

Quelques déficients auditifs célèbres et mis en timbres. Ecrivains : Paul Claudel, Jean-Jacques Rousseau, Jonathan Swift.

Quelques déficients auditifs célèbres et mis en timbres. Ecrivains : Paul Claudel, Jean-Jacques Rousseau, Jonathan Swift.

Philosophes : Henri Bergson, Arthur Schopenhauer.

Compositeurs : Ludwig van Beethoven, Georges Bizet, Gabriel Faure, Robert Schumann, Frédéric Smetana.

Hommes politiques : Léonid Brejnev, Habib Bourguiba, Winston Churchill, Georges Clemenceau, Edouard Herriot, Philippe Pétain, Ronald Reagan.

Ingénieurs et savants : Marcel Dassault, Thomas Edison, Charles Nicolle.

Poètes : Joachim du Bellay, Pierre de Ronsard.

Peintre : francisco Goya.

Paru dans Timbroscopie n° 77 – Février 1991